Ermittlung

von Überschwemmungsgebieten im Bereich Miehlen am Mühlbach, Taunus,

nach EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (EU-HWRM-RL, 2007/60/EG)

Masterarbeit

Studiengang Geoinformatik

der Fachhochschule Mainz

Michael

Göller

Bearbeitungszeitraum:

15.08.2010 bis 15.02.2011

Mainz, Februar 2011

Kurzfassung

Diese Arbeit

befasst sich mit der Ermittlung von Überschwemmungsgebieten im Bereich

Miehlen am Mühlbach im Taunus nach der Europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie

(EU-HWRM-RL, 2007/60/EG). Nach EU-Vorgabe sind bis zum 22.12.2013 Hochwassergefahrenkarten

für Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko, nach vorläufiger

Bewertung des Hochwasserrisikos der Flussgebietseinheiten bis 22.12.2011,

zu erstellen.

Hierzu wurde der Mühlbach im Bereich Miehlen terrestrisch vermessen und dessen Rauheit und Bewuchs beurteilt, um eine Wasserspiegellagenberechnung aufgrund der hydrologischen Daten des Pegel Miehlen2 durchzuführen. Zudem wurden die Überschwemmungsgebiete der Zuflüsse durch Ortsbesichtigung und Erfahrungsaustausch abgeschätzt und mit Hilfe eines Digitalen Höhenmodells ermittelt. Das Ergebnis zeigt Überschwemmungsgebiete für Hochwasser mit niedriger, mittlerer und hoher Wahrscheinlichkeit, die mit Geoinformationssystemen erarbeitet wurden.

Schlagwörter: Mühlbach, Taunus, Miehlen, Überschwemmungsgebiet, Wasserspiegellagenberechnung, Europäische Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (EU-HWRM-RL, 2007/60/EG)

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig angefertigt habe. Es wurden nur die in der Arbeit ausdrücklich benannten Quellen und Hilfsmittel benutzt. Wörtlich oder sinngemäß übernommenes Gedankengut habe ich als solches kenntlich gemacht.

Ort, Datum Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

| Kurzfassung................................................................................................................................................................................ | 2 |

| Erklärung..................................................................................................................................................................................... | 3 |

| Inhaltsverzeichnis........................................................................................................................................................................ | 4 |

| Abbildungsverzeichnis............................................................................................................................................................... | 6 |

| Tabellenverzeichnis..................................................................................................................................................................... | 7 |

| Abkürzungsverzeichnis................................................................................................................................................................ | 8 |

| Vorwort.......................................................................................................................................................................................... | 9 |

| 1........ Der Mühlbach im Taunus............................................................................................................................................ | 10 |

| 1.1 Der Mühlbach.................................................................................................................................................................... | 10 |

| 1.2 Der Taunus........................................................................................................................................................................ | 11 |

| 1.3 Geologie............................................................................................................................................................................ | 12 |

| 2........ Gemeinde Miehlen......................................................................................................................................................... | 14 |

| 2.1 Einzugsgebiet................................................................................................................................................................... | 19 |

| 2.2 Der Einrich........................................................................................................... ............................................................ | 23 |

| 2.3 Blaues Ländchen.............................................................................................................................................................. | 24 |

| 3........ Hydrologie....................................................................................................................................................................... | 25 |

| 3.1.1 W-Q-Funktion Pegel Miehlen2........................................................................................................................................ | 26 |

3.1.2 Limburg an der Lahn........................................................................................................................................................ |

27 |

| 3.2 Hochwasserstatistik......................................................................................................................................................... | 29 |

| 4........ Vermessung.................................................................................................................................................................... | 30 |

| 4.1.1 Erfahrungsberichte........................................................................................................................................................... | 30 |

| 4.1.2 Hochwassermarken......................................................................................................................................................... | 31 |

| 4.2 Lage................................................................................................................................................................................... | 33 |

| 4.3 Höhe................................................................................................................................................................................... | 33 |

| 5........ Hydraulische Betrachtungen..................................................................................................................................... | 34 |

| 5.1 Wasserspiegellagenberechnung.................................................................................................................................... | 34 |

| 5.2 Ermittlung der Überschwemmungsgebietes................................................................................................................. | 38 |

| 5.2.1 Mühlbach........................................................................................................................................................................... | 38 |

| 5.2.2 Zuflüsse............................................................................................................................................................................. | 39 |

| 5.3 Sensitivitätsanalyse.......................................................................................................................................................... | 40 |

| 5.4 Hydraulische Variantenbetrachtung................................................................................................................................ | 42 |

| 6........ Darstellung der Ergebnisse........................................................................................................................................ | 45 |

| 6.1 Hochwassergefahrenkarte.............................................................................................................................................. | 45 |

| 6.2 Zuflüsse.............................................................................................................................................................................. | 47 |

| 7........ Zusammenfassung und Ausblick.............................................................................................................................. | 59 |

| Anhang A: DVD - digitales Speichermedium..................................................................................................................... | 61 |

| A.1 GIS - Projektdateien............................................................................................................................................................. | 61 |

.2 Fotodokumentation Mühlbach................................................................................................................................................ |

61 |

| A.3 Ergebnisse Wasserspiegellagenberechnung................................................................................................................... | 61 |

A.4 Poster..................................................................................................................................................................................... |

61 |

| Literaturverzeichnis...................................................................................................................................................................... | 62 |

| Softwareverzeichnis..................................................................................................................................................................... | 64 |

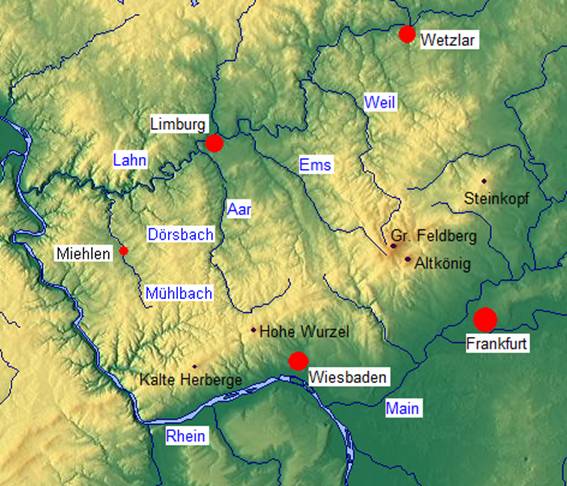

| Abbildung 1: Der Taunus............................................................................................................................................................. | 11 |

| Abbildung 2: Geologische Übersichtskarte Rheinland-Pfalz................................................................................................... | 12 |

| Abbildung 3: Längsschnitt Mühlbach.......................................................................................................................................... | 13 |

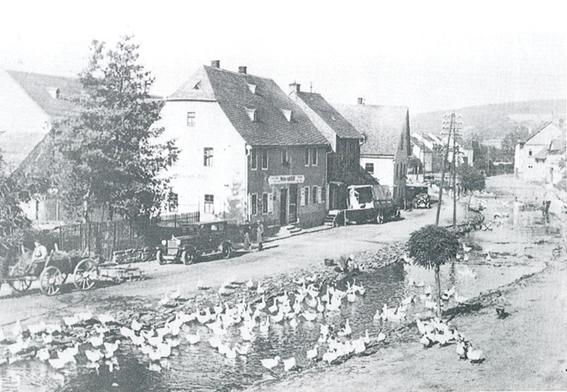

| Abbildung 4: Ortsansicht um 1885............................................................................................................................................. | 15 |

| Abbildung 5: Ortsmitte mit Rathaus 1902.................................................................................................................................. | 15 |

| Abbildung 6: Hauptstraße 1926.................................................................................................................................................. | 16 |

| Abbildung 7: Ortsansicht mit reguliertem Mühlbach 1929/30.................................................................................................. | 16 |

| Abbildung 8: Luftaufnahme von Miehlen.................................................................................................................................... | 17 |

| Abbildung 9: Luftbild Miehlen 1979............................................................................................................................................ | 17 |

| Abbildung 10: Ortsmitte mit Rathaus 2011................................................................................................................................ | 18 |

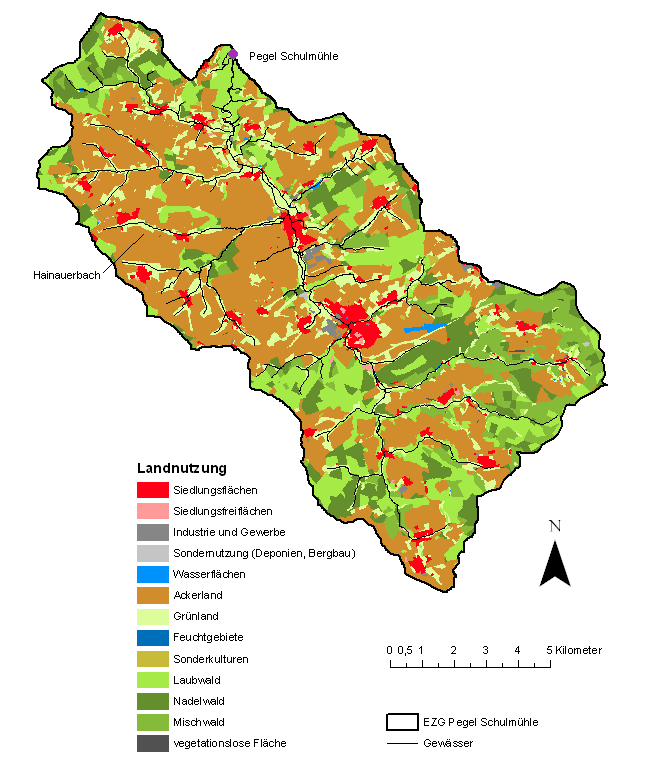

| Abbildung 11: Landnutzung im Einzugsgebiet Pegel Schulmühle, Mühlbach........................................................................ | 19 |

| Abbildung 12: Einzugsgebiet Pegel Miehlen2, Mühlbach inklusive Hainauerbach............................................................... | 12 |

| Abbildung 13: Einzugsgebiet Pegel Miehlen2, Mühlbach........................................................................................................ | 20 |

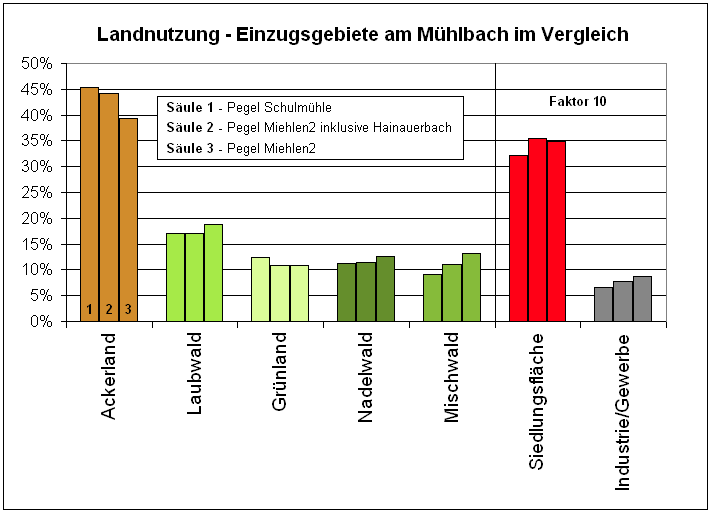

| Abbildung 14: Einzugsgebiet - Landnutzung............................................................................................................................. | 21 |

| Abbildung 15: Unterschiedliches Abflussgeschehen............................................................................................................... | 22 |

| Abbildung 16: Schloss Schaumburg.......................................................................................................................................... | 23 |

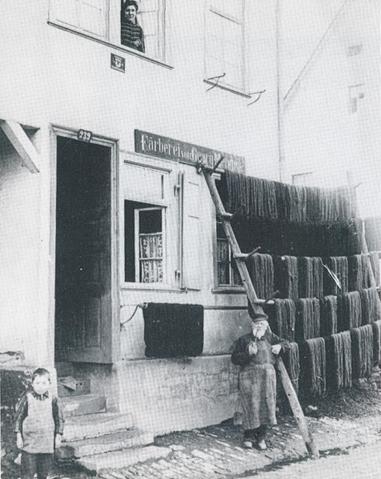

| Abbildung 17: Färberei................................................................................................................................................................ | 24 |

| Abbildung 18: W-Q-Funktion Pegel Miehlen2 – Gültigkeit seit 12.05.2003.......................................................................... | 26 |

| Abbildung 19: Die Lahn unterhalb des Felsen mit dem Limburger Dom............................................................................... | 27 |

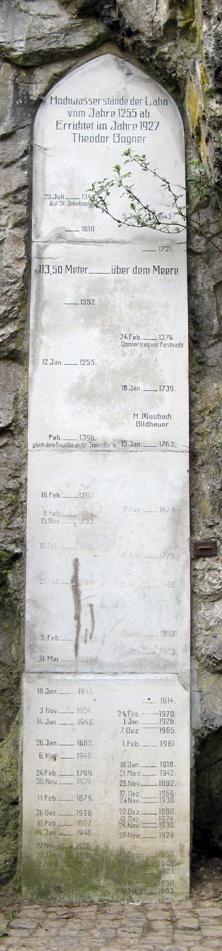

| Abbildung 20: Hochwasserstände der Lahn vom Jahre 1255 ab........................................................................................... | 28 |

| Abbildung 21: Diagramm der Verteilungsfunktion 1978-2007 Pegel Miehlen2.................................................................... | 29 |

| Abbildung 22: Hochwasserangaben 1971 - Freiwillige Feuerwehr Miehlen......................................................................... | 30 |

| Abbildung 23: Hochwassermarken in Miehlen.......................................................................................................................... | 32 |

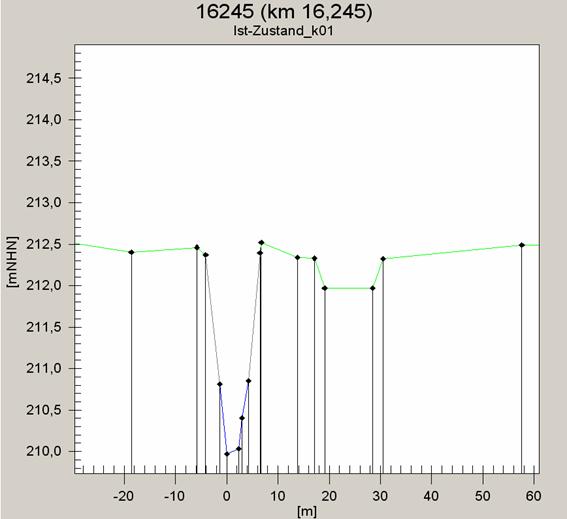

| Abbildung 24: Querprofile – Editor in Jabron............................................................................................................................ | 35 |

| Abbildung 25: Teilabflüsse Hauptgerinne – Vorländer............................................................................................................. | 38 |

| Abbildung 26: W-Q-Beziehung – Jabron, Qmess..................................................................................................................... | 41 |

| Abbildung 27: Flutmulde.............................................................................................................................................................. | 43 |

| Abbildung 28: Wasserspiegellage Flutmulde........................................................................................................................... | 44 |

| Abbildung 29: Hochwassergefahrenkarte - Ausmaß der Überflutung.................................................................................... | 45 |

| Abbildung 30: Hochwassergefahrenkarte – Wassertiefen Mühlbach..................................................................................... | 46 |

| Abbildung 31: Hainauerbach - Brücke Hainauer Straße.......................................................................................................... | 47 |

| Abbildung 32: Hainauerbach - Brücke Marienfelser Straße (L335)....................................................................................... | 47 |

| Abbildung 33: Hainauerbach auf dem Weg zur Mündung........................................................................................................ | 48 |

| Abbildung 34: Hainauerbach - Alternativer Fließweg............................................................................................................... | 48 |

| Abbildung 35: Hainauerbach - Mündung.................................................................................................................................... | 48 |

| Abbildung 36: Illbach oberhalb Färberstraße............................................................................................................................ | 49 |

| Abbildung 37: Illbach mit Blick auf Mühlbach............................................................................................................................. | 49 |

| Abbildung 38: Ramersbach - K50.............................................................................................................................................. | 50 |

| Abbildung 39: Ramersbach - K50.............................................................................................................................................. | 50 |

| Abbildung 40: Ramersbach - Durchlass Nähe Gewerbegebiet.............................................................................................. | 51 |

| Abbildung 41: Ramersbach - Ehemalige Nassauische Kleinbahn......................................................................................... | 51 |

| Abbildung 42: Ramersbach, Mühlgraben entlang der L335 Richtung Miehlen...................................................................... | 51 |

| Abbildung 43: Ramersbach - Landesstraße L335................................................................................................................... | 52 |

| Abbildung 44: Nambach - Zugang Einlaufbauwerk.................................................................................................................. | 53 |

| Abbildung 45: Nambach - Einlaufbauwerk................................................................................................................................ | 53 |

| Abbildung 46: Nambach – Auslauf im Mühlbach...................................................................................................................... | 54 |

| Abbildung 47: Haarbach - Einlaufbauwerk................................................................................................................................ | 55 |

| Abbildung 48: Haarbach – Mündung im Mühlbachquerschnitt................................................................................................ | 55 |

| Abbildung 49: Miehlen Nord – Hintergrund Bürgerhaus........................................................................................................... | 56 |

| Abbildung 50: Entwässerung Miehlen Nord – rechts Bürgerhaus........................................................................................... | 56 |

| Abbildung 51: Entwässerung Miehlen Nord – Hintergrund Sportplatz.................................................................................... | 57 |

| Abbildung 52: Hauserbach – Durchlass Knabsmühle.............................................................................................................. | 58 |

| Abbildung 53: Hauserbach längs der L323............................................................................................................................... | 53 |

| Abbildung 54: Fahrplan Europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie............................................................... | 59 |

Tabellenverzeichnis

| Tabelle 1: Der Mühlbach in Zahlen............................................................................................................................................. | 10 |

| Tabelle 2: Basisdaten Ortsgemeinde Miehlen.......................................................................................................................... | 14 |

| Tabelle 3: Hochwasserabflüsse Pegel Miehlen2...................................................................................................................... | 29 |

| Tabelle 4: Hochwasserstände Miehlen...................................................................................................................................... | 31 |

| Tabelle 5: Aufteilung der Zuflüsse entlang des Mühlbaches.................................................................................................... | 34 |

| Tabelle 6: Berechnungsfälle Gewässerhydraulik...................................................................................................................... | 36 |

| Tabelle 7: Vergleich Abflussmessung – Jabron........................................................................................................................ | 36 |

| Tabelle 8: Profilabstände – Jabron............................................................................................................................................ | 41 |

Abkürzungsverzeichnis

| W | Wasserstand [m, cm] |

| Q | Abfluss [m³/s] |

| H | Hochwasser |

| AEo | Einzugsgebiet [km²] |

| T | Jährlichkeit (Wiederkehrintervall) |

| Qmess | Abflussmessung |

| DHM | Digitales Höhenmodell |

| NN | Normalnull |

| NHN | Normalhöhennull |

| HST | Höhenstatus |

| LST | Lagestatus |

Vorwort

Der Mühlbach

im Taunus wird bei Kilometer 16,4 (AEO = 84,80 km²) durch den

Pegel Miehlen2 und bei Kilometer 9,0 (AEO = 145,92 km²) durch den Pegel Schulmühle beobachtet.

Die Stationierung ist entgegen der Fließrichtung.

Der Pegel Miehlen2 ist seit 01.11.1977 in Betrieb. Der Vorgängerpegel

Miehlen befand sich am Ortseingang.

Der Hainauerbach (auch Becherbach, ehemals Pissighofer Bach) mündet

unterhalb des Pegel Miehlen2 und beeinflusst hierdurch die Wasserstand-Abfluss-Beziehung

mehr oder weniger durch Rückstau.

Der Mühlbach ist bei Hochwasser geschiebeführend und es kommt zu Ablagerungen

nach und in der Gewässerausbaustrecke innerhalb der Ortslage.

Somit wird der Abflussquerschnitt während eines Hochwasserereignisses

durch geomorphologische Prozesse verändert. Der Pegel Miehlen2 ist für

Abflüsse größer HQ100 umläufig, was ein Abflussmessen

an dieser Stelle nicht ermöglicht.

Die gewonnenen hydrologischen Daten sind somit mit Vorsicht zu genießen.

„Schon bisher

war die hydraulische Bemessung der Abflussquerschnitte von Fließgewässern

schwierig und mit vagen Annahmen verbunden […] Keine großen Schwierigkeiten

im Umgang mit Zahlen, hydraulischen Tafeln und Tabellen hat nur der

Anfänger. Wer dagegen Gelegenheit hatte zu beobachten, wie sich ausgebaute

Gewässer im Laufe von Jahrzehnten mannigfaltig verändern und damit ursprüngliche

Berechnungsgrundlagen hinfällig werden, der wird die Berechnung wohl

nicht ganz in Frage stellen, ihre Bedeutung aber entsprechend gewichten.

Wie in der Natur eine Normung unmöglich ist, so entzieht sich auch ein

Fließgewässer aufgrund seiner natürlichen und im Voraus nicht bestimmbaren

Eigendynamik allen Berechnungsregeln.“ [2]

Die Ergebnisse sind ebenfalls im Internet unter www.maguncia.de zu finden.

1 Der Mühlbach im Taunus

Der Mühlbach

ist ein aus dem Taunus kommender linker Zufluss der Lahn in Rheinland-Pfalz.

Er entspringt südlich des Galgenküppel im westlichen Hintertaunus in

der Gemarkung von Weidenbach. Er fließt von hier zunächst nach Süden

Richtung Kloster Schönau, verläuft dann bis Strüth in westlicher Richtung

und wendet sich anschließend nach Norden. In seinem Mittellauf erreicht

er Nastätten, Miehlen und Marienfels und weitet sich zum Miehlener Grund.

Mäandrierend und dicht bewaldet ist das kerbtalartig eingeschnittene

untere Mühlbachtal. Kurz vor der Mündung sorgen die steilen Abhänge

des Mühlbachtals für einen guten Schutz des Burgbergs der Burg Nassau,

den der Mühlbach in einer letzten Schleife nach Westen halb umrundet,

bevor er nordwestlich von Nassau in die Lahn mündet.

1.1 Der Mühlbach

Tabelle 1: Der Mühlbach in Zahlen

| Darstellungsform |

Lage

der Beschriftung |

| Gewässerkennzahl |

DE: 25896 |

| II,

(2) |

|

| Lage |

Rheinland-Pfalz,

Deutschland |

| Flusssystem |

Rhein |

| Abfluss

über |

Lahn

→ Rhein → Nordsee |

| Quelle |

südlich des Galgenküppel bei Kloster Schönau (Strüth) Koordinaten: |

| Quellhöhe |

445

m NHN |

| Mündung |

stromabwärts der Burg Nassau in die Lahn Koordinaten: |

| Mündungshöhe |

100

m ü. NHN |

| Höhenunterschied |

345

m |

| Länge |

32,1

km |

| Einzugsgebiet |

171,934

km² |

1.2 Der Taunus

Der Taunus ist ein deutsches Mittelgebirge mit dem Großen Feldberg 881,5 m.ü.NN als höchster Erhebung. Als Teil des Rheinischen Schiefergebirges gehört es zu den älteren Gebirgen Deutschlands, deren Gesteine überwiegend aus dem Devon stammen und im Rahmen der variszischen Gebirgsbildung verfaltet wurden.

1.3 Geologie

Das Projektgebiet liegt im Rheinischen Schiefergebirge

und besteht geologisch vorwiegend aus Devonischem Tonschiefer mit geringem

Rückhaltevermögen.

Im Gegensatz zum tieferen Untergrund des Projektgebietes wird das Miehlener

Becken aus fluviatilen Lockersedimenten des Quartärs aufgebaut. Diese

Gesteine weisen einen hohen speichernutzbaren Hohlraumanteil und damit

verbunden ein hohes Rückhaltevermögen auf.

Abbildung 2:

Geologische Übersichtskarte Rheinland-Pfalz

Stratigraphie: Quartär, Pleistozän, Holozän

Petrographie: Fluviatile Sedimente

ungegliedert (Auen- und Hochflutsedimente, z.T. Abschwemmmassen, Schwemmfächer-, Schwemmkegelsedimente z.T. umgelagerte vulkanoklastische Sedimente):

Sand, kiesig bis Kies, sandig, lokal mit Hangsedimenten verzahnt.

Abbildung 3: Längsschnitt Mühlbach

Links der Lahn münden oberhalb des Mühlbaches der Dörsbach (Pegel Kloster Arnstein) und die Aar (Pegel Zollhaus). Die Aar ist zur Lahnmündung hin tiefer in den Taunus eingeschnitten als Dörsbach und Mühlbach, was auf das größere Einzugsbiet und die damit größere Reliefenergie zurückzuführen ist. Ebenso stellt sich die Geologie in diesem Bereich anderes dar.

Miehlen ist eine Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Verbandsgemeinde Nastätten an. Miehlen liegt im Miehlener Grund im westlichen Hintertaunus. Mitten durch den Ort in nördlicher Richtung entlang der Hauptstraße fließt der Mühlbach. Ein großer Teil der Miehlener Gemarkung wird landwirtschaftlich genutzt. Nur im Osten, rings um Bettendorf, befinden sich Waldungen. [2]

| Basisdaten |

|

| Bundesland: |

Rheinland-Pfalz |

| Landkreis: |

Rhein-Lahn-Kreis |

| Verbandsgemeinde: |

Nastätten |

| Höhe: |

217

m NHN |

| Gemeindefläche: |

15,01

km² |

| Einwohner: |

2.067

(31.12.2009) |

| Bevölkerungsdichte: |

138

Einwohner je km² |

| Postleitzahl: |

56357 |

| Gemeindeschlüssel: |

07

1 41 085 |

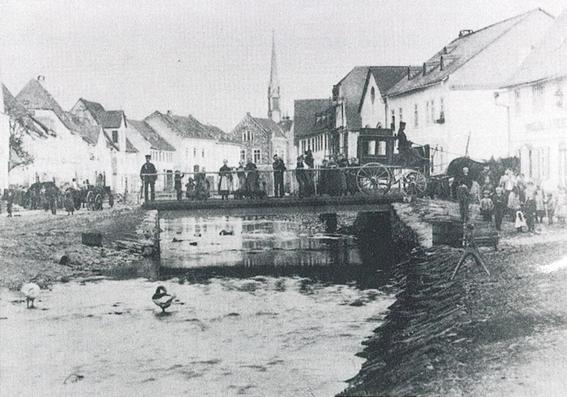

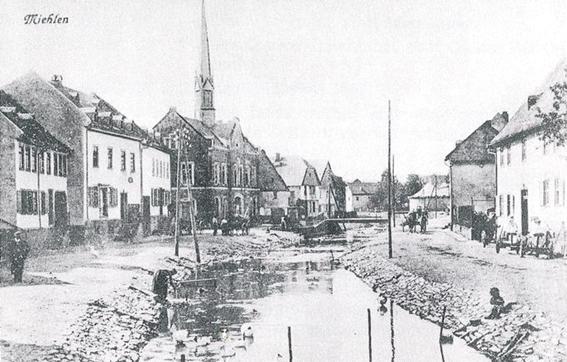

Die folgenden

Bilder stammen aus dem Buch 700 Jahre Miehlen [13]

1951, Neudruck 1979

Aufnahmen: Edmund Groß und Diehl, Miehlen

Gesamtherstellung: Limburger Vereinsdruckerei GmbH, Limburg/Lahn 4

Abbildung 4:

Ortsansicht um 1885

Abbildung 5:

Ortsmitte mit Rathaus 1902

Abbildung 7:

Ortsansicht mit reguliertem Mühlbach 1929/30

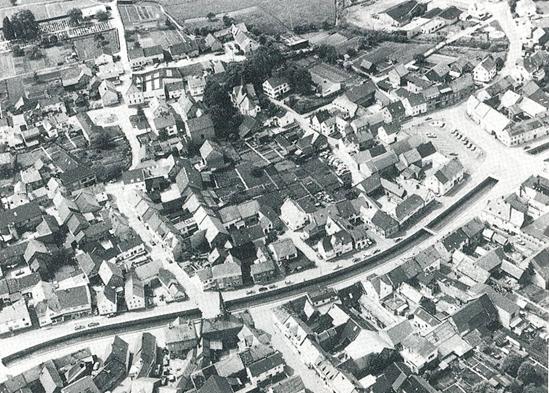

Abbildung 8: Luftaufnahme von Miehlen

(Luftbild

freigegeben 5518-3, Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz, Abwicklungsstelle

Rheinhessen)

Blick in Fließrichtung des Mühlbaches. Seit 1975 im ausgebauten Gewässerquerschnitt.

Abbildung 9: Luftbild Miehlen 1979

Miehlen

von Nordosten (Luftbild freigegeben Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz,

Außenstelle Mainz. 1887-7-1924-7/1979)

Im Vordergrund Rathaus und Haargasse, gegenüber Hundgasse und Kirche

Abbildung 10:

Ortsmitte mit Rathaus 2011

Das Einzugsgebiet des Pegels Schulmühle beinhaltet

das Einzugsgebiet des Oberpegel Miehlen2.

Aus den Angaben des Pegelsteckbriefes Schulmühle wurde das Einzugsgebiet

extrahiert.

Hierzu wurde die Software ERDAS IMAGINE

genutzt.

Abbildung 11: Landnutzung im Einzugsgebiet Pegel

Schulmühle, Mühlbach

Abbildung 12:

Einzugsgebiet Pegel Miehlen2, Mühlbach inklusive Hainauerbach

Abbildung 13:

Einzugsgebiet Pegel Miehlen2, Mühlbach

Abbildung 14:

Einzugsgebiet - Landnutzung

Bei Hochwasser mündet ein

Teil des Abflusses des Hainauerbaches, durch die Ortslage fließend,

vor dem Pegel Miehlen2.

Somit ist das Einzugsgebiet des Pegel Miehlen2 im Hochwasserfall nicht

klar abgegrenzt.

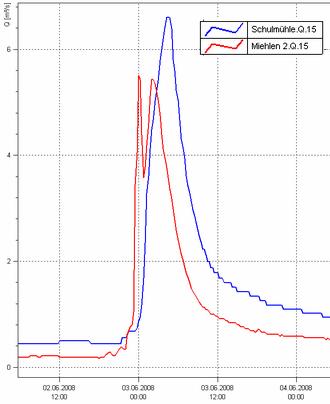

Im Vergleich zum Einzugsgebiet des Pegels Schulmühle befindet sich direkt oberhalb des Pegels Miehlen2 ein hoher befestigter Siedlungsanteil (Miehlen und Nastätten), der bei Starkregen zu schnell ansteigenden Wellen führen kann. Der Abfluss der befestigten Flächen kann je nach Niederschlagsereignis dem Gebietsabfluss vorweg laufen (Vgl. Abb. 15). Somit sind die erfassten hydrologischen Daten anthropogen überprägt.

Abbildung 15:

Unterschiedliches Abflussgeschehen

2.2

Der

Einrich

Der Einrich ist eine Landschaft im Nordosten des Landes Rheinland-Pfalz und bildet den niedrigeren Nordwestteil des Taunus (westlicher Hintertaunus). Er wird im Westen vom Rhein, im Norden von der Lahn und im Osten vom Tal der Aar eingegrenzt. Im Süden reicht der Einrich etwa bis zur Linie St. Goarshausen - Aarbergen. Südlich des Einrichs erhebt sich das Gelände allmählich zum Rheingaugebirge, südöstlich zum Hohen Taunus, dem sogenannten Taunushauptkamm. Quer durch das Gebiet verlief der römische Limes.

Die Berge erreichen mittlere Höhen zwischen 250 und 450 m ü. NN. An der Landesgrenze zu Hessen wird mit dem Grauen Kopf eine Höhe von 543 m ü. NN erreicht.

Die Städte und Gemeinden im Einrich gehören zu den Verbandsgemeinden Nastätten, Katzenelnbogen und Loreley.

Abbildung 16: Schloss Schaumburg

[12] 1953. Die Schaumburg grüßt weithin über den Einrich.

Im Schlossturm befindet sich der Koordinaten-Nullpunkt der nassauischen Landesvermessung.

2.3

Blaues

Ländchen

Blaues Ländchen beschreibt eine Gegend im rheinland-pfälzischen Taunus, die um die Stadt Nastätten herum gelegen ist. Rhein und Lahn begrenzen das Blaue Ländchen nach Norden und Westen hin, es endet in süd-östlicher Richtung bei Strüth. Das Blaue Ländchen kann somit geographisch als synonym für die Verbandsgemeinde Nastätten angesehen werden. Das Informationsblatt der Verbandsgemeinde Nastätten heißt "Blaues Ländchen aktuell".

Bereits vor dem 16. Jahrhundert wurde im Blauen Ländchen intensive Schafzucht betrieben und die aus der Wolle gewebten Stoffe als besonders hochwertiges "Nastätter Tuch" im In- und Ausland verkauft. Nach Einschränkung der Zucht ab 1590 war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts für die bäuerliche Bevölkerung des Nastätter Raums der Anbau von Flachs eine wichtige Erwerbsquelle. Aus dem Flachs wurde ebenfalls Tuch hergestellt. Dieses Tuch wurde oft auch blau gefärbt: Bereits im Mittelalter war bekannt, dass man aus den Blättern des heimischen Färberwaid einen besonders kräftigen blauen Farbstoff gewinnen kann.

[13] Färberei Menges, August Menges am Trockengestell

(Färberei war bis 1920 in Betrieb)

3 Hydrologie

Die Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz nutzt

ein Wasserwirtschaftliches Informationssystem (WISKI) zur Auswertung

der gewonnen Pegelaufzeichnungen, sowie den dazugehörigen Abflussmessungen.

Die Wasserstandsmessungen werden 15-minütig

erfasst und in einer Zeitreihe W15 seit 01.11.1989 gepflegt. Hieraus

werden Zeitreihen mit Tages-, Monats- und Jahreswerten gebildet. Vor

1989 existierten Schreibpegel, deren Aufzeichnungen digitalisiert

wurden und werden.

In noch früherer Zeit wurde einmal täglich der Lattenpegel zur selben

Stunde abgelesen und in Listen verzeichnet. Somit ist die Qualität der

erhobenen Daten heterogen und so manche Hochwasserwelle konnte nicht

erfasst werden.

Auf Mirkofilm

archivierte Tageswerte vom 01.05.1964 bis zum 01.11.1977 wurden zur

Erweiterung der Zeitreihe digitalisiert. Tageswerte haben allerdings

eine andere Qualität als heutige 15-Minutenwerte. Auf eine Übernahme

in die Hochwasserstatistik wurde daher verzichtet.

Der Pegelnullpunkt der Pegellatte

des Pegels Miehlen2 ist seit 25.11.2010 mit 210,35 mNHN bestimmt. Das

obere Ende der Pegellatte weist W = 326 cm auf und endet mit der Böschungsoberkante.

Die Erfassung des Wasserstandes mittels Drucksonde und Radar erlaubt

eine höhere Erfassung ohne Kontrolle durch die Pegellatte. Der Abfluss

eines ausufernden Extremereignisses kann am Pegel Miehlen2 durch die

Seilkrananlage nicht gänzlich gemessen werden.

Abflussmessungen zu unterschiedlichen Wasserständen ergeben eine möglichst lineare Punktwolke, durch die die Wasserstand-Abfluss-Funktion gelegt wird. Ändert sich der Abflussquerschnitt, z.B. durch Ablagerungen nach einem Hochwasser bedarf es neuer Abflussmessungen bzw. einer neuen Funktion mit dem Gültigkeitsdatum des letzten Hochwassers. Alternativ muss der Querschnitt auf das Maß vor den Ablagerungen geräumt werden. Ablagerungen entstehen auf der Suche des Wassers nach hydraulischem Gleichgewicht. Somit ist ein regelmäßiges Räumen sehr Arbeits- und Energieaufwändig. Letztendlich muss der gesamte Berg mit dem Wasserkreislauf durch die Pegelanlage ins Meer.

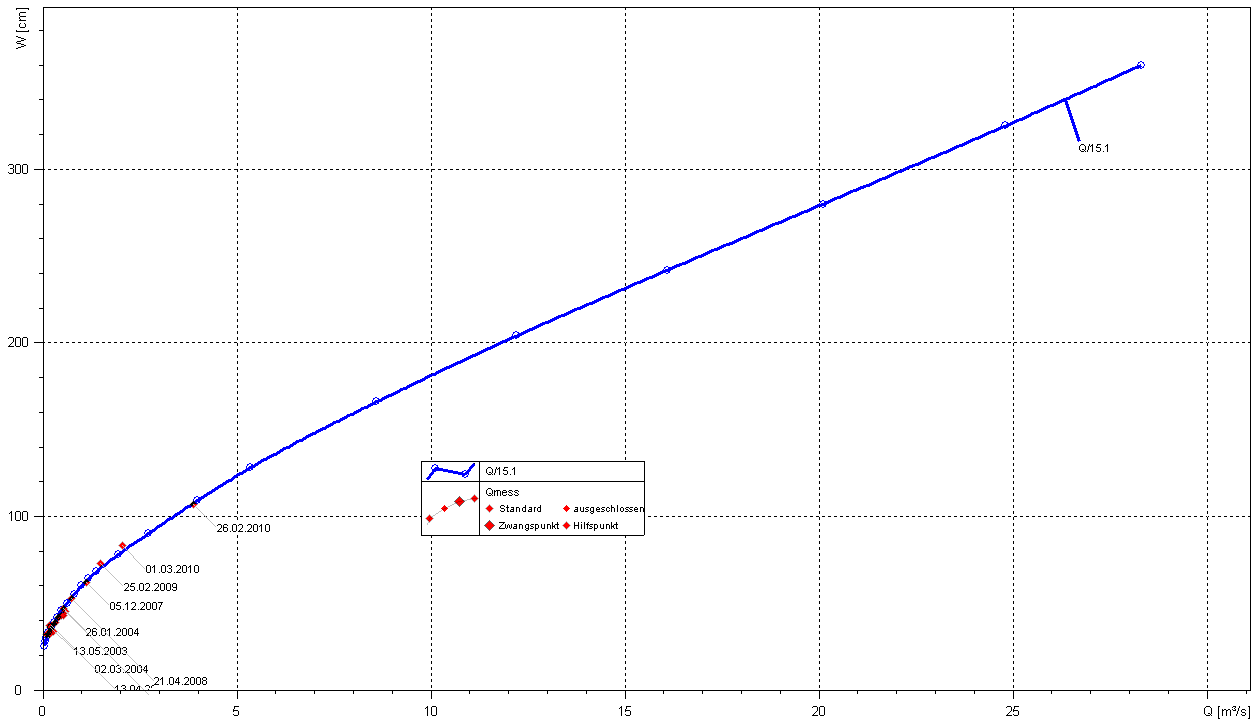

3.1.1 W-Q-Funktion Pegel Miehlen2

Abbildung 18:

W-Q-Funktion Pegel Miehlen2 – Gültigkeit seit 12.05.2003

Die derzeitig gültige W-Q-Funktion

(auch Schlüsselkurve oder Abflusstafel) des Pegel Miehlen2 ist derzeit

bis zu einem Wasserstand von W = 107 cm durch Abflussmessungen bestätigt.

Der höhere Verlauf ist extrapoliert. Zusätzlich zur Extrapolation kann

durch Wasserspiegellagenberechnung der Funktionsverlauf überprüft werden.

Abflussmessungen bei Hochwasser mittels Flügelmessung sind zeitaufwendig.

In Zukunft werden verstärkt ADCP-Messboote mit Ultraschall-Doppler bei

Hochwasser eingesetzt. Die Messdauer ist dadurch deutlich kürzer.

3.1.2 Limburg an der Lahn

Abbildung 19: Die Lahn unterhalb des Felsen mit dem

Limburger Dom

Quelle: Deutsche Post

Die Wasserstands-Abfluss-Beziehung

der Lahn bei Limburg wird und wurde über die Zeit durch Veränderungen

am Abflussquerschnitt beeinflusst.

Querbauwerke wie Wehre zur Ableitung von Wasser für Mühlenbetrieb verändern

genau wie auch Brückenbauwerke mit ihren Pfeilern bis hin zur Überströmung

(z.B. bei Eisstau) den natürlichen Gewässerlauf.

Über einen längeren Zeitraum betrachtet dürfte die Erosion bzw. Eintiefung

des Gewässers den Wasserstand bei gleichem Abfluss nicht mehr so hoch

steigen lassen.

Den Wasserständen auf der Tafel "Hochwasserstände der Lahn vom

Jahre 1255 ab" können somit keine Abflüsse zugeordnet werden, bis

zum Beginn von Abflussmessungen vor etwa 100 Jahren in Deutschland.

Die Häufung der Wasserstandsangaben im 20. Jahrhundert lässt nicht auf

eine Veränderung des Klimas schließen, allenfalls auf eine Sensibilisierung

durch Wassernutzung, sowie auf Schadensbildung bei Hochwasser durch

Bauen am Gewässer.

Abbildung 20:

Abbildung 20:

Hochwasserstände der Lahn vom Jahre 1255 ab

Errichtet im Jahre 1927 Theodor Bogner

Das Magdalenenhochwasser 1342 n. Ch. in Limburg an der Lahn.

Fast alle

großen Hochwasser an den Flüssen Rhein, Main und Donau treten im Winterhalbjahr

zwischen 1. November und 30. April auf, wenn durch Schneeschmelze und

Bodenversiegelung durch Frost die zu bewältigenden Abflussmengen noch

verschärft werden.

Das Magdalenenhochwasser ist auch in dieser Hinsicht eine Ausnahme,

die man mit statistischen Methoden nicht mehr erfassen kann. Die Abflussmaxima

entsprechen etwa einem statistischen Wiederkehrwert

von 10.000 Jahren (HQ10 000).

3.2

Hochwasserstatistik

Aus den jährlichen Höchstabflüssen der Jahre 1978 – 2007 sind folgende Hochwasserabflüsse gegeben:

Tabelle 3: Hochwasserabflüsse Pegel Miehlen2

![]()

Der Gewässerausbau wurde seinerzeit mit Q = 51 m³/s und im Bereich des Hainauerbaches mit Q = 61 m³/s gerechnet. Bei der damaligen Berechnung wurde ein Rückstau aus unteren Gewässerabschnitten nicht berücksichtigt.

Diese Hochwasserabflüsse bilden die Eingangsdaten zur Wasserspiegellagenberechnung mit der Software Jabron von Hydrotec.

Abbildung 21: Diagramm der Verteilungsfunktion 1978-2007 Pegel Miehlen2

Die GPS-Vermessung der Querprofile des Mühlbaches im Bereich Miehlen fand im April 2010 statt, um den besseren Satellitenempfang bei geringer Belaubung zu nutzen. Eine Vermessung zur Verdichtung mittels Tachymeteraufnahmen wurde am 14.05.2010 vorgenommen. Trotz der gewählten Jahreszeit war der Satellitenkontakt durch den Bewuchs gestört, wohl auch wegen des Süd-Nordverlaufs des Mühlbaches im Projektbereich. Eine Total-Station zur Vermessung kann Abhilfe schaffen.

Der Mühlbach wurde von der Brücke in Marienfels (km 14+826) bis zur Brücke oberhalb der Mündung des Ramersbach (km 18+102) auf einer Länge von 3.276 m mit 75 Profilen erfasst.

Eine Messung der Wasserspiegellage fand am 10.01.2011 bei einem erhöhtem Wasserstand W = 115 cm an sämtlichen Brücken des untersuchten Gewässerlaufs statt, um das Hydraulische Modell zu kalibrieren.

Am 05.02.2011 wurden die Zuflüsse des Mühlbachs im Projektgebiet zusammen mit einem ortskundigen Feuerwehrmann besichtigt und Durchlässe bzw. Gewässerkreuzungen fotografisch dokumentiert.

4.1.1 Erfahrungsberichte

Die

Freiwillige Feuerwehr Miehlen lieferte auf Anfrage Planeintragungen

vergangener Hochwasser. Die von der Verbandsgemeinde Nastätten zum Hochwasser

im Januar 2003 gemachten Angaben decken sich mit denen der Ortsgemeinde.

Die Ortsgemeinde Miehlen bewahrt viele historische Fotoaufnahmen von

Hochwassern auf.

Abbildung

22:

Hochwasserangaben 1971 - Freiwillige Feuerwehr Miehlen

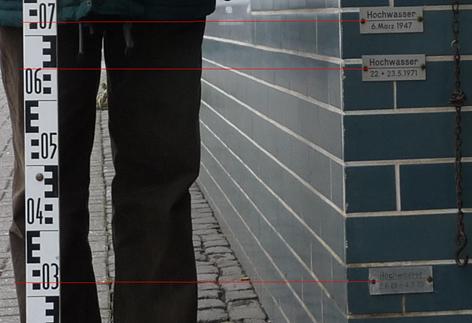

4.1.2 Hochwassermarken

An

der Toreinfahrt in der Hauptstraße 22 in Miehlen sind Hochwassermarken

vergangener Hochwasserereignisse befestigt.

Tabelle 4: Hochwasserstände Miehlen

|

HW-Marke |

mNHN |

|

6.3.1947 |

214,53 |

|

23.5.1971 |

214,46 |

| 4.7.1975 (2.6.1961) |

214,13 |

Der

heutige Ausbauzustand des Mühlbaches in Miehlen entspricht nicht mehr

dem damaligen Querschnitt.

Allenfalls

das Hochwasserereignis im Juli 1975 könnte dem heutigen Zustand zugeordnet

werden, da die Ausbaumaßnahmen in Fertigstellung waren.

Inwieweit der Gewässerausbau im Juli 1975 beendet und die Baustelle geräumt war, ist unklar, da im März 1974 noch ein Baustopp gefordert wurde.

Mainzer Rheinzeitung 08.03.1974 – Wird Mühlbachausbau gestoppt?

Abbildung 23:

Hochwassermarken in Miehlen

4.2 Lage

Zur

Kontrolle der Lage (LST 180) der Vermessung mittels GPS-Empfänger von Trimble

wurden beim

Katasteramt St. Goarshausen Polygonpunkte für das Projektgebiet bestellt.

Die

Ortsgemeinde Miehlen (50,22719 nördliche Breite; 7,83074 östliche

Länge) befindet sich im 3. Streifen des Gauß-Krüger-Koordinatensystems.

Bei der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz wird im dort eingesetzten

WebGIS ganz Rheinland-Pfalz im 2. Streifen des Gauß-Krüger Koordinatensystems

gemeinschaftlich dargestellt.

Zur Transformation dient ein Programm namens Transdat.

Eine Umstellung auf UTM wird derzeit umgesetzt.

4.3 Höhe

Für den Höhenanschluss

(HST 160) des Pegelnullpunktes und die Wasserspiegellagenvermessung

am 10.01.2011 mittels Nivellement wurden Höhenanschlusspunkte beim Landesvermessungsamt

Rheinland-Pfalz (LVermGeo)

bestellt.

Die Höhenmessung der

Querprofile des Mühlbaches mittels GPS-Empfänger mit einer Messgenauigkeit

von +/- 2 cm wurde an verschiedenen Messpunkten überprüft.

Von der Verbandsgemeinde Nastätten wurde der digitale

Entwässerungsplan der Ortsgemeinde Miehlen im DXF-Format bereitgestellt.

Die Schachtdeckelhöhen wiesen ein uneinheitliches Bild auf. In Teilen

ist dies auf das vorhergehende Höhensystem zurückzuführen, eventuell

auch auf nachträgliche Anpassungen der Schachtdeckelhöhen nach Straßenausbauarbeiten.

Für Entwässerungspläne sind Sohlhöhen maßgebend

5 Hydraulische Betrachtungen

Die EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (EU-HWRM-RL, 2007/60/EG) fordert nach einer vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten zu erstellen. Ausgehend von diesem Datenmaterial sollen anschließend Hochwasserrisikomanagementpläne erarbeitet werden. Die Hochwassergefahrenkarten erfassen die geografischen Gebiete, die nach folgenden Szenarien überflutet werden können:

a) Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder Szenarien für Extremereignisse (hier 1,4 mal HQ100);

b) Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall >= 100 Jahre);

c) Gegebenenfalls Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (hier HQ10).

5.1 Wasserspiegellagenberechnung

Der Mühlbach wurde nach Übernahme der Vermessung in das Programm Jabron 6.5 von Hydrotec berechnet. Die Zuflüsse wurden wie folgt auf die Berechnung anhand der Teileinzugsgebiete zugeordnet.

Tabelle 5: Aufteilung der Zuflüsse entlang des Mühlbaches

| Profil |

Teil

AEO |

Gesamt

AEO |

Gesamt

AEO |

Zufluss |

| [km] |

[km²] |

[km²] |

[%] |

[-] |

| 14+813 |

|

109,47 |

129,12 |

Projektanfang |

| 15+460 |

5,950 |

109,47 |

129,12 |

Hauserbach |

| 16+129 |

1,773 |

103,52 |

122,10 |

Miehlener Grund |

| 16+379 |

16,964 |

101,74 |

120,01 |

Hainauerbach |

| 16+400 |

84,779 |

84,78 |

100,00 |

Pegel

Miehlen2 |

| 17+023 |

2,0885 |

82,69 |

97,54 |

Bereich Miehlen (Nambach) |

| 17+786 |

2,0885 |

80,60 |

95,07 |

Bereich Miehlen (Illbach) |

| 18+007 |

6,234 |

74,37 |

87,72 |

Ramersbach |

| 18+102 |

74,38 |

74,37 |

87,72 |

Projektende |

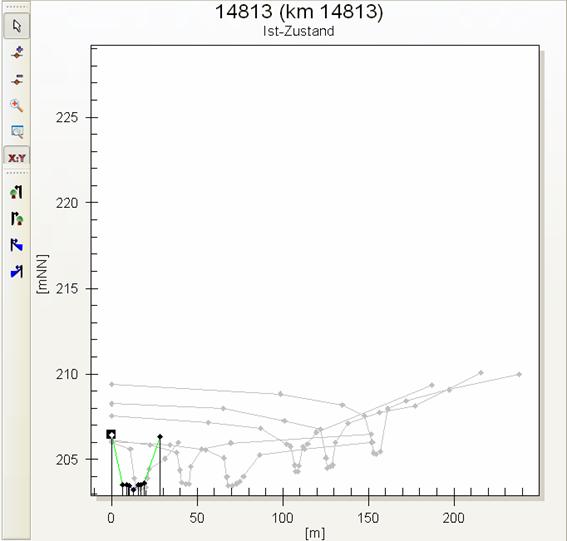

Abbildung 24:

Querprofile – Editor in Jabron

Im Querprofil-Editor werden dem Querprofil Rauheitswerte und Bewuchsparameter zugeordnet. Die am 10.01.2011 nivellierte Wasserspiegellage an Brücken bei 4 m³/s diente zur Kalibrierung des Hydraulischen Modells.

Die Fließwege

über die Vorländer bei Ausuferung sind durch Vorortkenntnis entsprechend

in den Profilen durch horizontale Einschränkung (im Abfluss ineffektiv

setzen) und / oder durch vertikale Einschränkung einer Begrenzthöhe

ab einem Mindestwasserstand der Realität anzupassen. So ist eine Seitengasse

zum Gewässer kein effektiver Fließweg in Hauptfließrichtung.

Die Berechnung wurde für folgende Lastfälle durchgeführt.

Tabelle 6: Berechnungsfälle Gewässerhydraulik

| Lastfall |

Abfluss

[m³/s] |

Bemerkung |

| 0,1 mal MHQ |

0,780 |

|

| Q = 3m³/s |

3,000 |

Qmess 11.01.2011 |

| 0,5 mal MHQ |

3,970 |

|

| MHQ |

7,920 |

Qmess 07.01.2011 |

| HQ5 |

11,300 |

|

| HQ10 |

14,010 |

|

| HQ25 |

18,000 |

|

| HQ50 |

20,900 |

|

| HQ100 |

23,900 |

|

| HQ Extrem |

33,450 |

|

| Q = 51 m³/s |

51,000 |

Ausbauplanung 1968 |

| Q = 61 m³/s |

61,000 |

Ausbauplanung 1968 |

Tabelle 7: Vergleich Abflussmessung – Jabron

| Parameter |

Qmess

07.01.2011 |

Jabron |

| W [cm] |

199 |

158 |

| Q [m³/s] |

7,835 |

7,920 |

| A [m²] |

11,08 |

7.689 |

| v [m/s] |

0,707 |

1,030 |

| b [m] |

9,41 |

7,95 |

| |

Qmess 11.01.2011 |

Jabron |

| W [cm] |

94 |

103 |

| Q [m³/s] |

3,002 |

3,000 |

| A [m²] |

3,33 |

3,855 |

| v [m/s] |

0,901 |

0,778 |

| b [m] |

5,43 |

5,973 |

Die Abflussmessungen, die während des letzten Hochwassers vorgenommen wurden, weisen bei abnehmendem Wasserstand eine höhere Fließgeschwindigkeit auf. Eine Überprüfung der Abflussmessungen und Fotos der Fließverhältnisse lassen die Ergebnisse aufgrund der Rauheits- und Bewuchsänderung nach der Messstrecke der Pegelanlage ohne Absturz und dem einströmenden Hainauerbach plausibel erscheinen. Der Pegel Miehlen befindet sich im Rückstau.

Die Ergebnisse der Wasserspiegellagenberechnung mit Jabron ergeben eine Zunahme der Fließgeschwindigkeit bei steigendem Wasserstand, da das Verhältnis Querschnitt zu Breite im Hauptgerinne einen mindernden Beitrag zur Rauheit leistet. Die Kontaktfläche des Wassers im Hauptgerinne zur Wandung wird geringer, wenn auch die innere Reibung zu den Vorländern steigt. Das Einstellen zusätzlicher Gerinneverluste läuft aufgrund der unterschiedlichen Wasserstände bzw. Abflüsse im Mühlbach und Hainauerbach ins uferlose. Somit liefert das Programm Jabron, welches auf anerkannten Methoden der Hydraulik basiert, zu hohe Abflüsse bzw. zu niedrige Wasserstände für den Bereich des Pegels Miehlen2. Durch Iteration unter den benachbarten Profilen ist eine Fehlerfortpflanzung nur begrenzt möglich.

Insgesamt neigen die standardmäßig vorgegebenen Rauheitswerte zu zu hohen Abflüssen. Eine Erhöhung der Rauheit um den Faktor 2 versetzt die W-Q-Beziehung zu höheren Wasserständen und verlässt somit die Kalibrierung bzw. die Kennwerte der Abflussmessungen mittlerer Abflüsse (MQ). Durch die Faktorisierung wird die Rauhigkeit zum Beispiel von Asphalt zu einem dehnbaren Begriff.

Für die Berechnung wurden die standardmäßigen Rauheitswerte beibehalten.

Das Gesamtergebnis

erscheint glaubwürdig, und ist auch zukünftig anpassbar.

Man hat ein Hydraulisches Modell als Planungsgrundlage für wasserbauliche

Maßnahmen am Mühlbach in Miehlen.

Die Ergebnisse

der Wasserspiegellagenberechnung liegen als Querprofile und Längsschnitt

auf der beiliegenden DVD im pdf-Format vor.

Ebenso befindet sich das hydraulische Modell im mdb-Dateiformat dort

und kann mit einer 30 Tage Testversion mit Jabron 6.7 genutzt werden.

Bedienung siehe Dokumentation.

Abbildung 25:

Teilabflüsse Hauptgerinne – Vorländer

Die terrestrisch

vermessenen Querprofile wurden bei Bedarf um Höhen aus dem Digitalen

Höhenmodel ins Vorland verlängert. Vorlandabflüsse werden anhand der

Ausgabedatei von Jabron in Excel-Diagrammen überprüft.

5.2 Ermittlung der Überschwemmungsgebietes

Die errechneten Wasserspiegellagen werden im Geografischen Informationssystem den Querprofilen zugeordnet und zu einer Dreiecksvermaschung (TIN) der fließenden, geneigten Wasserspiegelfläche gerechnet. Eine Umwandlung in ein Raster lässt eine Differenzbildung zu einem Digitalen Höhenmodell zu und man erhält die Wassertiefen zu dem jeweiligen Abfluss. Die Grenzen werden als Polygon gespeichert.

Die vereinfacht

ermittelten Überschwemmungsgebietsgrenzen der Zuflüsse werden am Ende

mit dem berechneten Überschwemmungsgebiet des Mühlbaches zusammengeführt.

Eine Plausibilisierung der Ergebnisse anhand von Vorortkenntnis bleibt

unerlässlich.

5.2.1 Mühlbach

Der Mühlbach wurde terrestrisch vermessen und die Wasserspiegellagen berechnet. Mit den Bruchkanten der Ufer- und Sohlkanten kann das Digitale Höhenmodell verbessert werden, um Niedrig- und Mittelwasserabflüsse darzustellen. Oftmals befindet sich Aushub seitlich am Ufer gelagert, der das Vorland nicht durchgängig begrenzt und somit zu falschen Vorlandabflüssen führen kann.

5.2.2 Zuflüsse

Die Überschwemmungsgebiete

der Zuflüsse wurden mittels eines vereinfachten Verfahrens erhoben und

vor Ort augenscheinlich überprüft. Viele Durchlässe an Straßen und Wegen

sind oftmals zu gering dimensioniert, wobei z.B. ein Überströmen eines

Wirtschaftsweges keinen erheblichen Schaden darstellen muss. Eine Verklausung von Öffnungen

mit Totholz oder Sonstigem führt zum Überströmen von Durchlässen und

somit zu einem Extremereignis, welches eine niedrige Wiederholungswahrscheinlichkeit

aufweisen soll.

Bachverrohrungen innerorts, sowie verrohrte Außengebietsentwässerungen

können durch zu geringe Dimensionierung zu Wasseraustritt über Schachtdeckel

bei Druckabfluss führen. Da die Dimensionierung von Regenwasserkanälen

aus wirtschaftlichen und Gründen der Tiefenlage nicht auf das maximal

denkbare Starkregenereignis ausgelegt sein kann, ist in entwässerten

Siedlungsgebieten mit einem Rückstau bis zur Straßenoberkante zu rechnen.

Das Wasser einer Bachverrohrung bzw. Außengebietsentwässerung kann mit

einem Regen- bzw. Mischsystem der Stadtentwässerung über Straßeneinläufe

oder sonstige Überläufe kommunizieren.

Die Entwässerungssatzung §3 (5) der Verbandsgemeinde Nastätten legt folgendes dar:

Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Straßenleitung in die angeschlossenen Grundstücke hat sich jeder Grundstückseigentümer nach anerkannten Regeln der Technik zu schützen. Die Rückstauebene wird von der Verbandsgemeinde in der öffentlichen Bekanntmachung nach §6 Abs. 3 festgelegt. Enthält die öffentliche Bekanntmachung keine Festlegung, so gilt als Rückstauebene die Straßenhöhe an der Anschlussstelle. Für Straßenleitungen, die beim Inkrafttreten dieser Satzung betriebsfertig waren, gilt die bisher festgelegte Rückstauebene weiter. [11]

Die Anwohner entlang des Mühlbaches haben in der Regel ohne Keller gebaut.

Das Vereinfachte

Verfahren zur Ermittlung der Überschwemmungsgebiete der Zuflüsse

orientiert sich an dem bereits simulierten Verfahren. Durch Erstellen

von Höhenlinien wird der tiefste Geländeverlauf eines Tales ermittelt.

Mit der Annahme, dies sei die obere Uferkante, da ein 10 m DHM nicht

die Gewässersohle eines 1 m breiten Baches erreichen kann, wird ein

Längsschnitt erstellt. Diese vermeintliche Gewässeroberkante wird nun

in Querprofilen gefasst und die erzeugte geneigte Wasseroberfläche muss

im Verschnitt mit dem Höhenmodell Wassertiefen von annährend Null liefern.

Ist dies der Fall, werden die Wasserspiegellagen für 15, 30, 60, 90

und 120 cm über bordvoll erstellt. Diese Kurvenscharen geben nun Anhalt

für das Generieren der Überschwemmungsgebiete in Abhängigkeit des Gefälles.

Aufgrund der Tatsache, dass Wasser das Gelände formt, lassen sich alte

Fließwege erahnen. Man stößt an Hochufer, wo Kurven zusammenfallen.

Sicherlich ist ein DHM größerer Auflösung detailreicher.

Auf der Suche nach einem Extremereignis kann ein umgestürzter Baum mit

einem Stammdurchmesser von einem Meter angenommen werden, um einen Aufstau

bis zu 1,20 m über bordvoll zu erzeugen.

Das Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (Wiederkehrintervall T=10a)

ist sicherlich bei bordvoll plus 30, maximal 60 cm zu finden. Es ergeben

sich oftmals nur geringe Ausuferungen. Zur Darstellung in der Karte

wurde zudem ein Mindestabstand von 5 m von der Gewässerachse eingehalten.

Das Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit (Wiederkehrintervall T >=

100 a) liegt zwischen den beiden gefundenen Bereichen und wird aus Darstellungsgründen

mindestens 10 m von der Gewässerachse abgerückt (Buffer).

Somit kommt zustande, dass alle 10 Jahre der Haarbach auf der Haargasse und der Nambach auf den Burgweg bzw. die Krämergasse / Haargasse fließt. Statistisch können anstehende Häuser, je nach individuellen Schutzmaßnahmen einmal in 100 Jahren betroffen sein.

Als Gewässerabstand bei Flüssen, Bächen und Kanälen wird in Bussnang in der Schweiz folgendes angesetzt:

Der Abstand gegenüber Flüssen (30 m), Bächen (15 m), Kanälen (15 m) und Bächlein (5 m, mittlere Sohlenbreite von weniger als 0,5 m) wird ab der Oberkante der Böschung gemessen, bzw. ab Hochwasserlinie (HWL), wenn diese über der Oberkante der Böschung liegt.

5.3 Sensitivitätsanalyse

Der Ergebnisrahmen der Wasserspiegellagen ist eng begrenzt und löst sich von der Sohlhöhe nicht ins Unendliche. Die aufgemessenen Querprofile müssen den Verlauf des Fließgewässers gut abbilden.

Die Dokumentation von Jabron 6.5 besagt:

Die Profilabstände

sind nach der Genauigkeitsanforderung an die Berechnung und dem Ausbaugrad

des Gewässers zu wählen:

·

Für den

Mittelgebirgsbereich werden Profilabstände von ca. 70 bis 100 m empfohlen.

· Im Flachland können die Profilabstände bis 200 m angesetzt werden.

·

Im Bereich von Bauwerken und / oder bei einer

starken Änderung der Gerinnegeometrie oder des Sohlgefälles sind zusätzliche

Profile notwendig.

Weiterhin ist der Profilabstand abhängig von folgenden Faktoren:

Tabelle 8: Profilabstände – Jabron

| Weniger

Profile notwendig |

Mehr

Profile notwendig |

| Standardprofile |

naturnahe Profile (Ungleichförmigkeit) |

| Flachlandabfluss |

Gebirgsabfluss (Sohlgefälle) |

| Hauptgerinneströmung |

Interaktion Vorlandabfluss (Turbulenzaustausch) |

| Ausgebaute Uferlinien |

natürliche Berandung (Rauheitseinflüsse) |

| Ungestörter Abfluss |

Formbeeinflusster Abfluss (Formbeiwerte, Bewuchs) |

| anthropogen unbeeinflusst |

anthropogen gestalteter Flusslauf (Bauwerke) |

Für das hydraulische Modell wurden auf einer Länge von 3,276 km 75 Profile

angelegt. Dies entspricht im Mittel ein Profil alle 43,68 m. Wichtig

ist auch die Betrachtung, welchen Höhenunterschied (Sohlhöhe: 221,86

- 203,26 = 18,26 m / 75 = 0,24 m) zwei aufeinander folgende Profile

haben können. Somit sind Bauwerke, Abstürze und Querbauwerke mit dichtem

Profilabstand zu erfassen, damit die lineare Interpolation eine korrekte

geneigte Wasserspiegelfläche erzeugt. Einmal ausgeufertes Wasser bildet

während eines Hochwasserereignisses auch neue Fließwege und fließt im

Anschluss eines Absturzes nicht zwingend gleich zurück ins Bachbett.

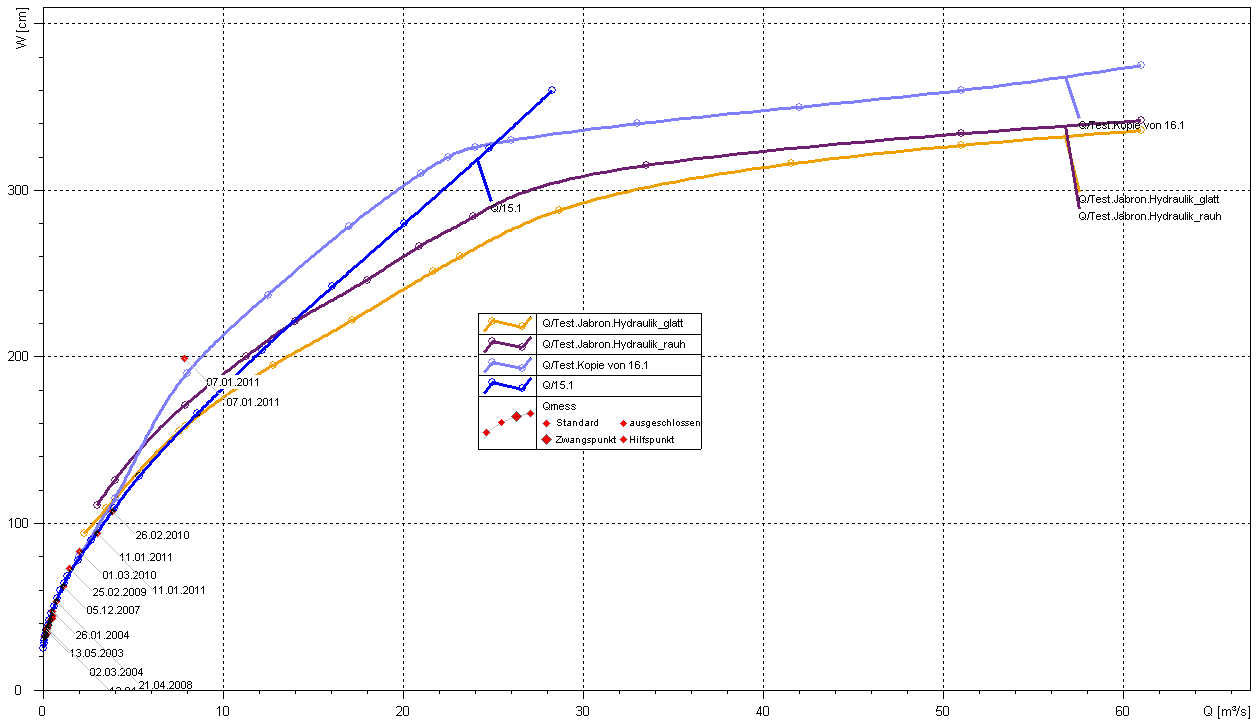

Abbildung 26:

W-Q-Beziehung – Jabron, Qmess

Dunkelblau ist die derzeit gültige Schlüsselkurve 15.1 in Abb. 28 dargestellt. Aufgrund dieser, ihrer Vorgängerkurven und deren Gültigkeitsbereiche ist die Hochwasserstatistik erstellt.

Die Berechnung mit Jabron (Rauheit glatt) und den standardmäßigen Rauheiten ergibt die orange Funktion, die auf der Kalibrierung bei 4 m³/s beruht. Ein Verändern der Rauheitswerte um Faktor 2 ergibt die violette Funktion nach oben versetzt (Jabron_rauh) und verlässt die Kalibrierung bei 4 m³/s. Der berechnete Verlauf und die aktuelle Abflussmessung führen zur hellblauen Kurve 16.1. Hier ist ein erheblicher Unterschied im Abfluss bei W = 300 gegeben - 20 bzw. 30 m³/s!

Das Führen der Funktion über HQExtrem = 33,450 m³/s hinaus erscheint nicht sinnvoll, da die Ausbauwassermengen des innerörtlichen Querschnitts von 51 und 61 m³/s hydrologisch nicht erwartbar sind und auch nicht messbar am heutigen Pegel Miehlen 2 = Land unter. Ein Ausufern am Pegel findet bei W = 326 cm statt.

5.4 Hydraulische Variantenbetrachtung

Die am Profil 15+657 und 15+963 befindlichen Querbauwerke führen rechnerisch im Oberstrom häufiger zu Ausuferungen im landwirtschaftlichen Bereich. Ein Entfernen würde die Durchgängigkeit für den Fischaufstieg verbessern, das Gefälle erhöhen und den Wasserstand senken. Damit entstünde ein tieferes Bachbett durch zunehmende Tiefenerosion bis die Uferböschungen durch Seitenerosion nachrutschen und sich mit der Zeit ein natürliches, flacheres Fließgewässer, dem anstehenden Gestein entsprechend, ausbildet. Dieser Aspekt dient vornehmlich eher dem Naturschutz (Gewässerstrukturgüte) als dem Hochwasserschutz.

Um den Hochwasserschutz der Ortslage Miehlen zu verbessern bietet sich eine Flutmulde gegenüber der Mündung des Hainauerbaches an. Eine flach und breit angelegte Flutmulde, von Profil 16+379 bis etwa 15+963 könnte ab einem Wasserstand von W = 200 cm am Pegel Miehlen2 zusätzlich Wasser abführen und somit den Wasserspiegel auch oberstrom senken. Eine Flutmulde von 10 m Breite und zusätzlicher Böschungsneigungen im Verhältnis von mindestens 1:2 oder flacher würden sich ins Landschaftsbild gut einfügen. Eine Beaufschlagung mit Hochwasser etwa alle zehn Jahre kann einen Beitrag zur Gewässerentwicklung bilden und den Naturschutz fördern. Ein Freihalten dieser Fläche von großem Bewuchs ist zu gewährleisten.

Bei einem bordvollen Abfluss zeigt die Variantenbetrachtung Flutmulde ein Absenken des Wasserspiegels an der untersten Brücke L323 (Profil 16+664) in Miehlen von 20 cm.

Abbildung 28:

Wasserspiegellage Flutmulde

Eine Reduktion

des Hydraulischen Modells auf die Ausbauplanung von 1968 zeigt eine

höhere Leistungsfähigkeit des Gewässerausbaugerinnes, da der Rückstau

nicht berücksichtigt wurde. Zudem hat der Bewuchs an Gewässern in den

vergangenen Jahrzehnten oftmals zugenommen. Sedimentablagerungen im

unteren Bereich weisen auf eine Reduzierung der Fließgeschwindigkeit,

wie auch auf das Gefälle hin, welche zudem den Abflussquerschnitt wiederum

verringern – hydraulisches Gleichgewicht.

6 Darstellung der Ergebnisse

Zur Darstellung der Ergebnisse wird auf die beiliegende DVD verwiesen, da hier nur Ausschnitte gezeigt werden können.

6.1 Hochwassergefahrenkarte

Abbildung 29: Hochwassergefahrenkarte - Ausmaß der

Überflutung

Vereinigte Überschwemmungsgebiete von Mühlbach und dessen Zuflüssen nach 10, 100 und1000 jährlichem Wiederholungsintervall.

Abbildung 30: Hochwassergefahrenkarte – Wassertiefen

Mühlbach

Berechnete Wassertiefen des Mühlbachs HW100. Die Wassertiefen der Zuflüsse lassen sich nicht vereinen, da sie hydraulisch nicht zusammenhängend berechnet wurden, bzw. auch zeitlich nicht gemeinsam auftreten.

6.2 Zuflüsse

Hainauerbach

Der Hainauerbach, auch Becherbach (ehemals Pissighofer Bach) mündet direkt unterhalb des Pegels Miehlen2 in den Mühlbach und verursacht dadurch bei unterschiedlichen Wasserständen unterschiedlichen ausgeprägten Rückstau durch Querströmung auf das Abflussgeschehen im Mühlbach.

Die Wasserstand-Abfluss-Beziehung des Pegel Miehlen2

ist dadurch beeinflusst und im Hochwasserfall nicht eindeutig.

Im Januar 2003 trat der Hainauerbach über die Ufer, während der Mühlbach

annährend bordvoll war. Eine Verklausung ist nicht bekannt.

Die Angedachte Flutmulde neben dem Mühlbach hat kein

Einfluss auf den Wasserspiegel des Hainauerbachs.

Abbildung 31:

Hainauerbach - Brücke Hainauer Straße

Abbildung 32:

Hainauerbach - Brücke Marienfelser Straße (L335) - Januar

2003 überströmt

Abbildung 33:

Hainauerbach auf dem Weg zur Mündung

Abbildung 34:

Hainauerbach - Alternativer Fließweg

Abbildung 35:

Hainauerbach - Mündung

Hochwasser am 07.01.2011

(Foto: SGD Nord, Montabaur)

Die Fließgeschwindigkeit des Mühlbachs (links) lag bei 0,7 m/s.

Illbach

Der Illbach erreicht Miehlen von Westen kommend am

südlichen Ortsrand.

In seinem unteren Verlauf grenzt er an eine Baureihe von 4 Häusern (Färberstraße

Südseite). Der oberhalb gelegene

Durchlass kann bei Verschluss überströmt werden und es kommt somit zu

Ausuferungen.

Das Gelände neigt sich gen Süden entgegen der Fließrichtung des Mühlbachs

und kann diesem breitflächig zufließen.

Eine geplante Umgehungsstraße Miehlens ist oberhalb (westlich) dieses

Bereiches angedacht.

Abbildung 36:

Illbach oberhalb Färberstraße

Durchlass DN 400 im Wirtschaftsweg

oberhalb Färberstraße

Abbildung 37:

Illbach mit Blick auf Mühlbach

Ramersbach

Der Ramersbach erreicht Miehlen von Osten am südlichen Ortseingang und verläuft nördlich des Gewerbegebietes.

Das Wasser bediente bzw. bedient die Narbsmühle, Schild- und Ludwigsmühle.

Der Mühlgraben wird vor der Landesstraße L335 abgezweigt und kreuzt diese Straße zweimal.

Ein Überströmen der L335 im Hochwasserfall ist nicht auszuschließen.

Die Durchlässe am Ramersbach haben unterschiedliche Durchmesser und werden somit zu unterschiedlichen Jährlichkeiten von Hochwassern überströmt.

Der Mühlgraben entwässert in den Mühlbach. Die Steuerung wurde nicht inspiziert.

Abbildung 38:

Ramersbach - K50, Rohrdurchmesser DN 1000

Abbildung 39:

Ramersbach - K50

Abbildung 40:

Ramersbach - Durchlass Nähe Gewerbegebiet

Abbildung 41:

Ramersbach - Ehemalige Nassauische Kleinbahn

Abbildung 42:

Ramersbach, Mühlgraben entlang der L335 Richtung Miehlen

Abbildung 43:

Ramersbach - Landesstraße L335, DN

1000

Nambach

Der Nambach erreicht Miehlen am östlichen Ortsrand

und wird verrohrt durch den Burgweg bis zum Mühlbach geführt.

Der Einlauf befindet sich in der Bahnhofsstraße auf dem Hochufer des Mühlbaches oberhalb der Feuerwehr

und des Kindergartens.

Bei Druckabfluss könnte Wasser im Burgweg über etwaige Schachtdeckel

austreten und auch über die Krämergasse zur Haargasse fließen.

Ein Überströmen des Einlaufs und der Bahnhofsstraße bei Verklausung

ist nicht auszuschließen.

Abbildung 44:

Nambach - Zugang Einlaufbauwerk

Abbildung 45:

Nambach - Einlaufbauwerk

Abbildung 46:

Nambach – Auslauf im Mühlbach

Haarbach

Ein Teil der westlichen Außengebietsentwässerung erreicht Miehlen über den Haarbach am oberen Ende der Haargasse.

Der Einlauf ist mit einem Gitterrost versehen, welcher sich verschließen kann.

Einlaufbauwerke von Bachverrohrungen und Außengebietsentwässerungen sollten großzügig gestaltet und mit Möglichkeiten der Räumung versehen sein, welche die Arbeitssicherheit berücksichtigen.

Bei den Hochwassern in den 1970er Jahren floss das Hochwasser durch die Haargasse dem Mühlbach zu, der seinen Höchststand noch nicht erreicht hatte.

Abbildung 47:

Haarbach - Einlaufbauwerk

Abbildung 48:

Haarbach – Mündung im Mühlbachquerschnitt

Zur Ermittlung des Überschwemmungsgebietes des Bereiches

Miehlen Nord wurde ein Verschluss des Durchlasses in der Hauptstraße

(L323) angenommen und die Straßenoberkante an dieser Stelle plus Wasserstand

angesetzt.

Das Digitale Höhenmodell ist älter als die Bebauung. Somit kann das

Bauland gegenüber dem Ursprungsgelände angehoben worden sein und das

Überschwemmungsgebiet stellt sich heute anders dar. Dieses Vorgehen

mindert allerdings auch die natürlichen Retentionsflächen der Fließgewässer.

Insgesamt erscheint Miehlen Nord als Senke (Druckwasserbereich),

dem Wasser aus dem Hauserbach, dem Haarbach und dem Mühlbach zufließen

kann und das Abfließen seines eigenen Gebietsabflusses damit behindert.

Abbildung 49:

Miehlen Nord – Hintergrund Bürgerhaus

Abbildung 50:

Entwässerung Miehlen Nord – rechts Bürgerhaus

Abbildung 51:

Entwässerung Miehlen Nord – Hintergrund Sportplatz

Hauserbach

Der Hauserbach ist in seinem Tal durch ein Dammbauwerk zu einem See

aufgestaut.

Unterhalb befinden sich ein Tennisplatz, sowie eine Ziegelei.

Am Ende des Tales steht die Knabsmühle.

Bei Hochwasser kann im Bereich der Knabsmühle die Hauptstraße überströmt

werden.

Das Wasser wird in einem Graben nördlich entlang der Hauptstraße (L323)

geführt.

Es besteht eine Verbindung zur Oberflächenentwässerung von Miehlen Nord.

Dadurch könnte auch Wasser des Hauserbaches in tiefergelegene Bereiche

von Miehlen Nord einströmen.

Weiterhin wird der Hauserbach am östlichen Rand des Miehlener Grundes

geführt, wohl zur Wasserversorgung einer ehemaligen Mühle.

Eine Ausuferung in diesem Bereich würde breitflächig Richtung Mühlbach

fließen.

Im Digitalen Höhenmodell lassen sich ursprüngliche Fließwege erahnen.

Das Digitale Höhenmodell entspricht nicht immer dem gegebenen Verlauf

der Gewässerachse, welche wohl aufgrund von Orthophotos digitalisiert

wurde.

Demnach liegt das Hochwasser in wenigen Bereichen neben der eigentlichen

Gewässerdarstellung.

Abbildung 52:

Hauserbach – Durchlass Knabsmühle

Abbildung 53:

Hauserbach längs der L323

7 Zusammenfassung und Ausblick

Die hydraulischen

Berechnungen und Betrachtungen zum Überschwemmungsgebiet Miehlen liefern

durch die Hinzunahme der Zuflüsse des Mühlbachs ein ganzheitliches Bild

zur Hochwasservorsorge.

Durch die terrestrische Vermessung des Mühlbachs entstand ein hydraulisches

Modell als Planungsgrundlage und zur Weiterentwicklung für die Zukunft.

Die Ergebnisse orientieren sich im Wesentlichen an der Qualität des

Digitalen Höhenmodells, dessen Auflösung und Aktualität.

In der Regel werden hierzu Ergebnisse aus Laserscan-Befliegungen verwendet.

Aber auch das kommende Digitale Höhenmodell (1 m – Raster) lässt die

hier gewonnen Ergebnisse überprüfen

-

Zur Verbesserung der hydrologischen Datenlage wird ein Ergänzungspegel

oberhalb der Schwelle der Brücke Borngasse empfohlen. Ein Erfassen der

Wasserstände von maximalen Abflüssen und das Vornehmen der dazugehörigen

Abflussmessungen sind hier besser möglich. Es ist darauf zu achten,

dass bei der großen Sohlbreite die Messstrecke so gestaltet wird, dass

ein Aufzeichnen von Niedrig- und Mittelwasserabflüssen möglich ist.

[4]

Die Anordnung einer Flutmulde unterhalb der Ortslage Miehlen kann zum

Hochwasserschutz beitragen und Raum für eine natürliche Gewässerentwicklung

bieten.

Des Weiteren ist die Grundlage für die Erstellung von Hochwasserrisikokarten und Hochwasserrisikomanagementplänen nach der Europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (EU-HWRM-RL, 2007/60/EG). gegeben.

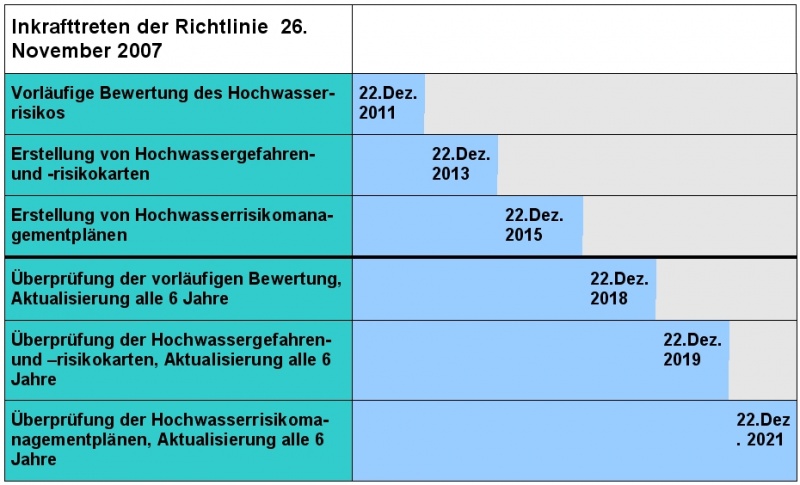

Abbildung 54:

Fahrplan Europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie

Ebenfalls im Lahneinzugsgebiet - Bad

Endbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf

Unwetter

Ein großer Teil des langjährigen Jahresmittels an Regen (890 mm) erreichte Bad Endbach am Abend des 17. September 2006. In wenigen Stunden fielen über 100 mm Regen und ließen Salzböde und Endebach über ihre Ufer steigen. Bei diesem bis dahin wahrscheinlich schwersten Unwetter in der Geschichte der Gemeinde liefen innerhalb weniger Minuten Keller der in Ufernähe stehenden Häuser voll. Am schlimmsten traf es das Gebiet rings um den Bad Endbacher Kurpark. Hier staute sich das Wasser vor dem schmalen Durchlass unter der Herborner Straße. Binnen weniger Minuten stiegen die Fluten auf rund 1,60 Meter an. Die Wassermassen zerstörten das Sicherheitsglas der Fenster im Erdgeschoss des Kur- und Bürgerhauses und vernichteten u. a. das Archiv und eine Gaststätte. [15]

***

Anhang A: DVD - digitales Speichermedium

A.1 GIS - Projektdateien

A.2 Fotodokumentation Mühlbach

A.3 Ergebnisse Wasserspiegellagenberechnung

A.4 Poster

Literaturverzeichnis

| [1] | RICHTLINIE

2007/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken |

| [2] | Ökologische

Untersuchungen an der ausgebauten unteren Murr 1977 bis 1982

Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg

Ludwigsburg 1985 |

| [3] | Geologie

von Rheinland-Pfalz Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (2005): E. Schweitzerbart´sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. |

| [4] | Pegelvorschrift Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser www.lawa.de |

| [5] | Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten

und Hochwasserrisikokarten beschlossen auf der 139. LAWA-VV am 25./26. März 2010 in Dresden www.lawa.de |

| [6] | Qualitäts-Management-Handbuch

(QMH) – TIMIS (unveröffentlicht) Erstellung der Hochwassergefahrenkarte Landesamtes für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, LUWG 2009 |

| [7] | ArcHydro GIS for Water Resources David R. Maidment Esri Press (October 1, 2002) |

| [8] | Reihe: Oberirdische

Gewässer, Gewässerökologie. Hydraulik naturnaher Fließgewässer Teil 1 - Grundlagen und empirische hydraulische Berechnungsverfahren. LfU, Karlsruhe 2002 Teil 2 - Neue Berechnungsverfahren für naturnahe Gewässerstrukturen. LfU, Karlsruhe 2002 Teil 3 - Rauheits- und Widerstandsbeiwerte für Fließgewässer in Baden-Württemberg. LfU, Karlsruhe 2003 Teil 4 - Numerische Modelle zur Strömungssimulation. LfU, Karlsruhe 2003 Landesamt für Umweltschutz Baden-Württemberg |

| [9] | Beiträge

zum Fachkolloquium "Extremereignisse in der Wasserwirtschaft" Kaiserslautern, 27. November 2008 Robert Jüpner, Volker Lüderitz, Andreas Dittrich (Hrsg.) Bericht 19 Reihe der Berichte des Fachgebietes Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU Kaiserslautern SHAKER VERLAG |

| [10] | Forum

zur Europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (EU-HWRM-RL) Robert Jüpner, Uwe Müller (Hrsg.) Tagungsband der 2. Veranstaltung am 17. Juni 2010 in Kaiserslautern Band 2 Berichtsreihe des Forums zur Europäischen Hochwasserrichtlinie SHAKER VERLAG |

| [11] | Allgemeine Entwässerungssatzung der Verbandsgemeinde Nastätten vom 12. November 1991 |

| [12] | Taunus

zwischen Rhein und Lahn Bilder aus acht Jahrzehnten Görres-Verlag Koblenz, 1986Taunus zwischen Rhein und Lahn |

| [13] | 700

Jahre Miehlen 1951, Neudruck 1979 Aufnahmen: Edmund Groß und Diehl, Miehlen Gesamtherstellung: Limburger Vereinsdruckerei GmbH, Limburg/Lahn 4 |

| [14] | Mein

Blaues Ländchen - links und rechts des Mühlbachs

eine kleine Heimatkunde der Verbandsgemeinde Nastätten und Espenschied erarbeitet und zusammengestellt von Kindern, Eltern und Lehrern der Mühlbach-Schule Miehlen als Ergebnis von Projektwochen im Jahre 1984 Herausgeber: Verein der Freunde und Förderer der Mühlbach-Schule Miehlen e.V. |

| [15] | www.wikipedia.de (als Autor und Spender) |

| [16] | Mit dem Hochwasser leben Referat von Michael Göller, Oktober 1996 |

Softwareverzeichnis

Wasserwirtschaftliches

Informationssystem - WISKI

Schlüsselkurven-Editor - SKED

Auswertung und Verwaltung von Abflussmessungen – BIBER

www.kisters.de

GPS-Empfänger

– Vermessung

www.trimble.com/

TRANSDAT

10.13 – Koordinatentransformation

AutoCAD, autodesk

RZI Tiefbau, zur Verarbeitung der Vermessungspunkte

@ Ingenieurbüro Bayer und Winkler

Simulationssoftware

für Gewässerhydraulik – Jabron

www2.hydrotec.de/vertrieb/jabron/

ArcGIS 9.3, ESRI

QuantumGIS Version 1.3.0-Mimas

ERDAS

IMAGINE www.erdas.com